今日のお題:助川海防城趾探訪(茨城県日立市)

太平洋戦争の節には、企業城下町の日立は日立製作所を中心に艦砲射撃や空爆がありましたが、さすがに役には立たなかったかと。

| $FILE1_c | $FILE2_c |

| 本丸跡(石垣は後年の新築とのこと) | 全体図 |

| $FILE3_c | $FILE4_c |

| 海:海岸線に沿って陣屋などもあったらしいです。 | 尊王攘夷碑:やはり尊皇ではなく尊王であるべきなのです |

| $FILE1_c | $FILE2_c |

| 本丸跡(石垣は後年の新築とのこと) | 全体図 |

| $FILE3_c | $FILE4_c |

| 海:海岸線に沿って陣屋などもあったらしいです。 | 尊王攘夷碑:やはり尊皇ではなく尊王であるべきなのです |

桐原健真『吉田松陰の思想と行動――幕末日本における自他認識の転回』東北大学出版会、2009年

単行本: 294ページ

出版社: 東北大学出版会 (2009/6/5)

ISBN-10: 4861631122

ISBN-13: 978-4861631122

発売日: 2009/6/5

Amazon.co.jp: 吉田松陰の思想と行動: 桐原 健真: 本

初の単著になります。

内容紹介:ペリー来航に始まる開国過程において日本が経験したことは、単に他者としての欧米やアジアに対する認識にとどまらず、「日本」という自己認識の転回であった。そしてその背後にはみずからの持つ思想的伝統に対する反省と読み替えが存在していた。この転形期を最も劇的に体現した吉田松陰の思想と行動を、没後150年目の今、まったく新たな視座から問い直す。彼の軌跡を追体験することは、また同様に一箇の転形期である今日の日本を逆照射することもなるであろう。

とまぁ、大上段に構えてみましたが、松陰だけで本ができるとは思いませんでしたよ。これもみなさまのおかげでございます。

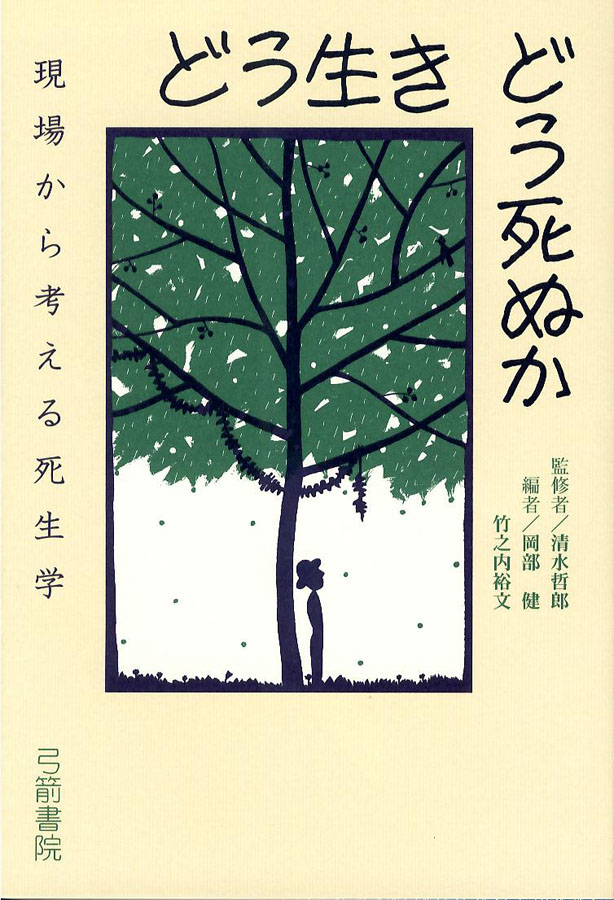

『どう生き どう死ぬか――現場から考える死生学』

監修 清水哲郎

編者 岡部健/竹之内裕文

体裁 四六判 292頁 並製

定価 2,000円+税

ISBN 978-4-900354-90-6

Amazon.co.jp: どう生き どう死ぬか―現場から考える死生学: 岡部 健/竹之内 裕文編他, 清水 哲郎: 本

目次

序 どう生き、どう死ぬのか

1部 生と死の現場から

1章 在宅ホスピスの現場から

2章 看取りを支える、生を支える

3章 最期の選択

4章 教育現場における生と死

2部 生と死の探究

5章 死すべきものとして生きる

6章 死すべきものの仕事

7章 遺された言葉

3部 生と死の語り

8章 ?あの世?はどこへ行ったか(後半半分)

9章 日本人の死生と自然 (全章)

10章 死別の悲しみとそのかなた

11章 受け継がれていく生

終章 人生の終りをどう生きるか

文献

索引

―コラム紹介―

・病院の思想(←これを書きました)

・ホスピス・緩和ケア

・告知とインフォームド・コンセント

・安楽死

・QOL

・死のタブー化

・死を詠む

・虫のしらせ

・自然死

・スピリチュアル・ケア

・イエ永続の願い