5月、寒暖差が大きくて今一歩植物の成長が不安定なところですが、薬用植物園も花盛りです。そんな中ですが、今回はあえて地味なところで行きます。

写真はオオバコの花。地面に葉を広げて、そこにすくっとツブツブがたくさんついたのが立っているあいつです。ツブツブのついた茎をちぎって、引っ張りっこをして遊んだ人も多いと思います。そのツブツブのついたところがタイミングによって蕾だったり実だったりします。タイミングがいいと花が見られるというわけです。右の写真はまさに花が咲いているところ。

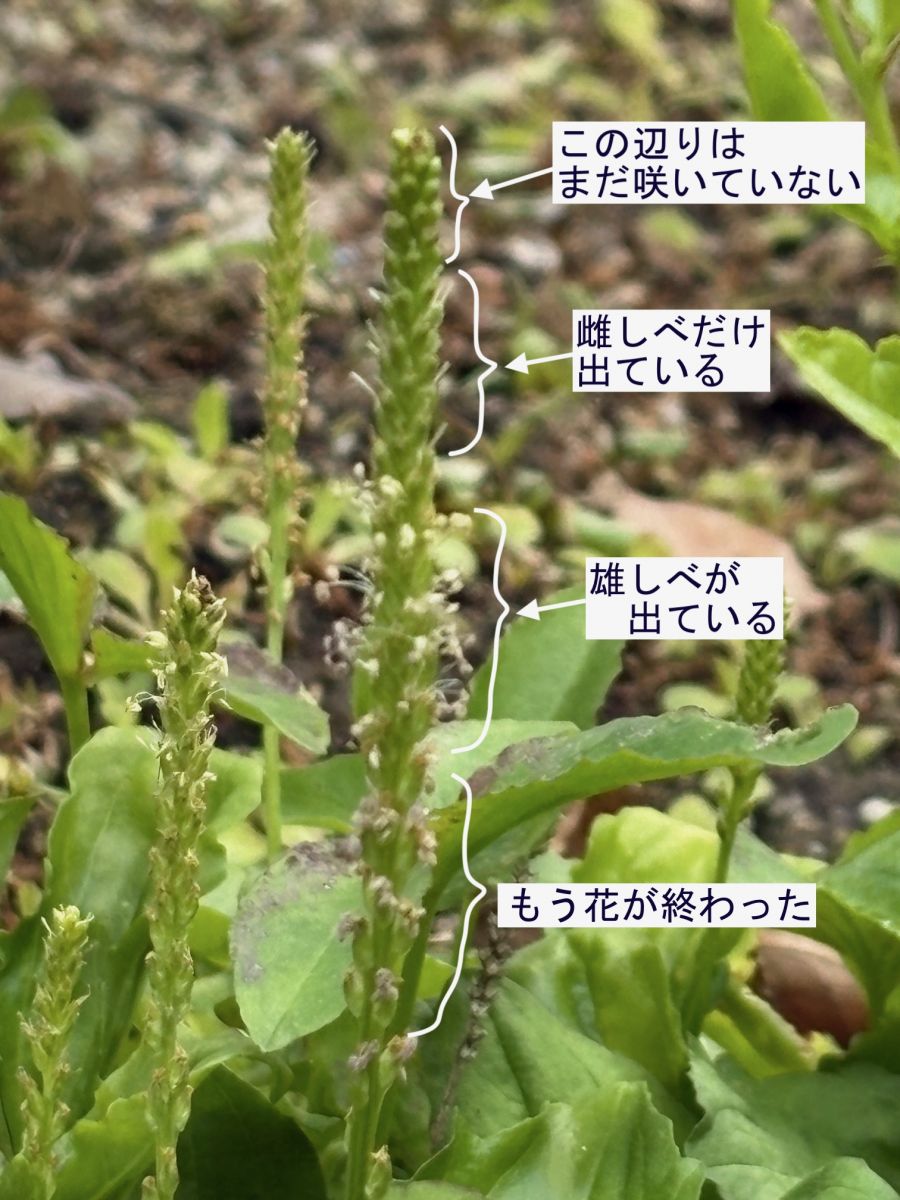

このように軸に小さな花がたくさんついている形態の花を穂状花序(すいじょうかじょ)、花のついている部分のことを花穂(かすい)と言います。花は下から上へと向かって咲きます。右の写真でも上の方はまだ蕾、一番下の方はすでに花が終わっている状態、中間で咲いています。ここで咲き始めは雌しべだけがつんと出てきます。やがて花粉をつけた雄しべが雌しべより下の位置で出始めます。なんでこんな順序かというと、自家受粉を避けるため。雄しべが先だと上から花粉が落ちてきて、一番身近な自分の花粉を受け取ってしまいます。生き残りのためには、多様性があった方が有利なので、できれば他の個体とも遺伝子を交換したいところ。ということで、花粉を受け取る雌しべが上(先)、花粉をばら撒く雄しべが下(後)となるわけです

ところで、この花が一番下から上まで咲き切るまでの時間ってどれくらいでしょう? 私の観察だとほぼ1日。とても早いです。きっと、この写真の花も翌朝にはてっぺんまで先終わっています。